�����Q�P�N�x�P���������F�o�ϊw�E�o�ϐ���

�ݖ�P

�@���̕t�����l�Ɋւ��镶�͒��̋ɓ���ł��K�Ȑ��������L�̉Q����I�ׁB

(1)�@�_�Ƃɂ��u�I�����W�v�̐��Y��40���~�ł������B�������A���Y�ɕK�v�Ƃ���钆�Ԑ��Y���Ȃǂ̓�����p�̓[���Ƃ���B���̂����A�������[�J�[��30���~���������A�c���10���~��������҂ɔ̔������B

(2)�@�������[�J�[�͔_�Ƃ���d���ꂽ30���~���́u�I�����W�v�ŁA�u�I�����W�W���[�X�v50���~���Y�����B

(3)�@�X�[�p�[�}�[�P�b�g�͈������[�J�[����50���~���́u�I�����W�W���[�X�v���d����A����҂ւ́u�I�����W�W���[�X�v�̔̔���60���~�ł������B

(4)�@���̂Ƃ��A�t�����l�̍��v�́y�@�`�@�z���~�ɓ������B

�y�Q�z

| �i�A�j |

60 |

| �i�C�j |

70 |

| �i�E�j |

80 |

| �i�G�j |

90 |

| �i�I�j |

100 |

���m�F����

�ݖ�Q

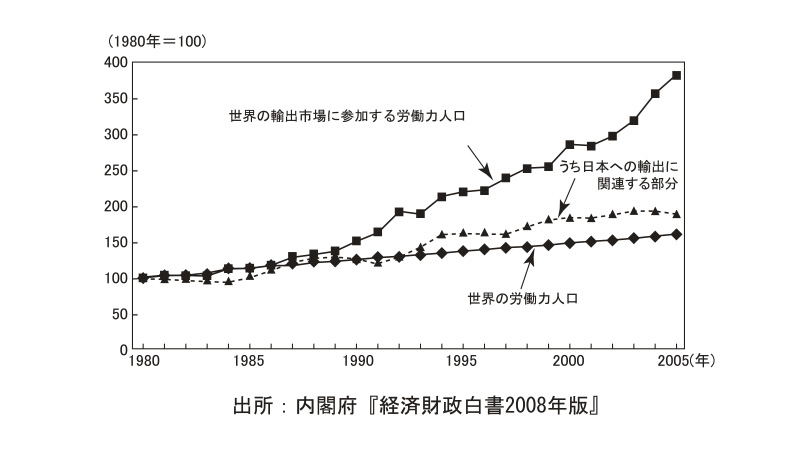

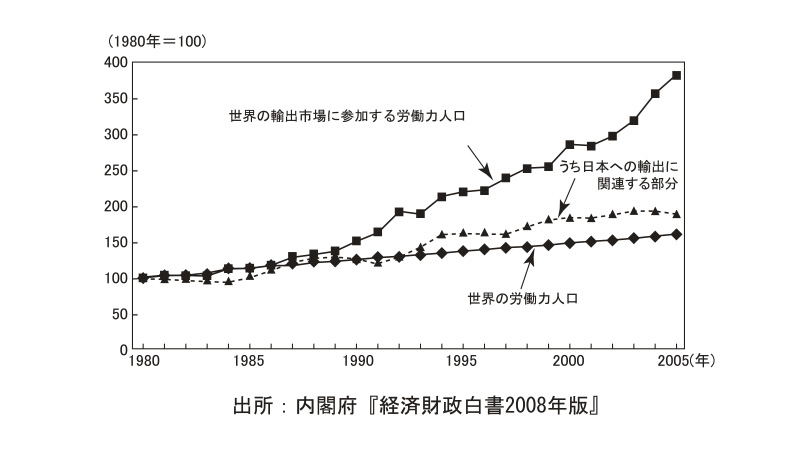

�@���}�́A���E�̗A�o�s��ɎQ������J���͐l����\�������̂ł���B���̐}�ɂ��A�V���H�ƍ��̌o�ϔ��W�ƂƂ��ɁA���E�̗A�o�Ɋւ��J���͐l���́A25�N�ԂŖ�S�{�̐L�т������Ă���B�������A���̂����A���{�ւ̗A�o�Ɋւ��J���͐l���̑����͖�Q�{�̐L�тɂƂǂ܂��Ă���B���̂��߁A���q��������������{�����ł́A�O���[�o�����̌��ʂ����p���Ă��Ȃ����Ƃ��w�E�����B

�@ ���}�Ɗ֘A���āA���̕��͒��̋`����тa�ɓ���ł��K�Ȃ��̂̑g�ݍ��킹�����L�̉Q����I�ׁB

�@���q�����������A�J�������ΓI�Ɋȓ��{�ł́A�O���[�o�����̌��ʂƂ��āy�@�`�@�z�������A����ɔ����A�����ɂ����Ắy�@�a�@�z���͂��|����ƍl������B

�y�Q�z

| �i�A�j |

�`�F�J���W����̗A�o�g�� |

�a�F�����̈����グ |

| �i�C�j |

�`�F�J���W����̗A�o�g�� |

�a�F�����̈������� |

| �i�E�j |

�`�F�J���W����̗A���g�� |

�a�F�����̈����グ |

| �i�G�j |

�`�F�J���W����̗A���g�� |

�a�F�����̈������� |

���m�F����

�ݖ�R

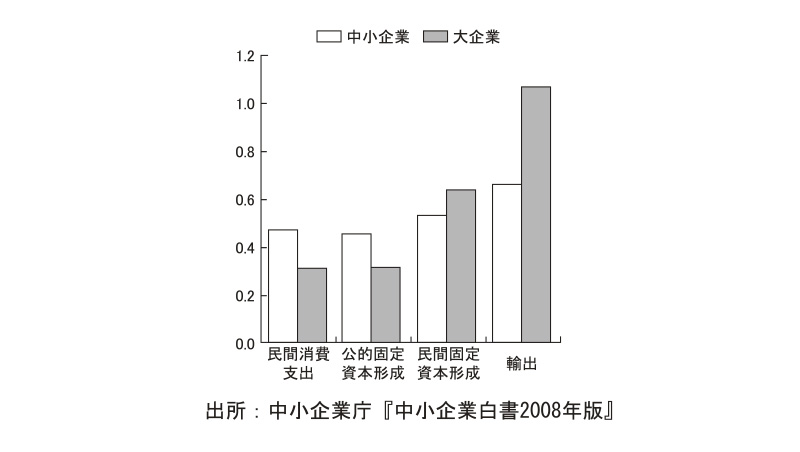

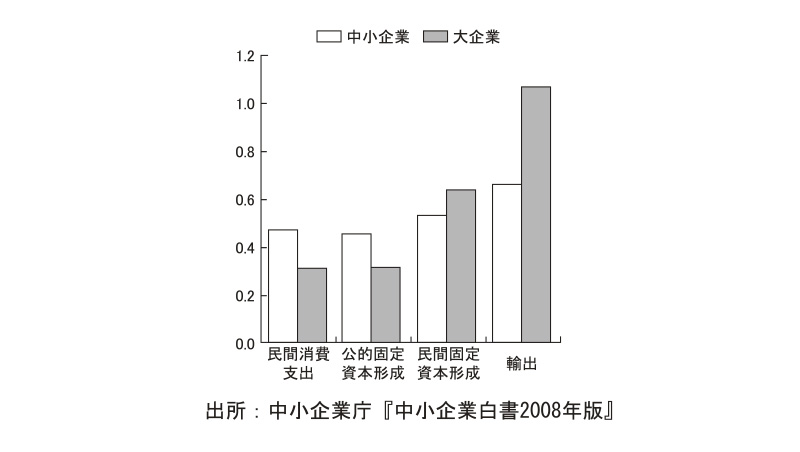

�@���}�́A�ŏI���v���ڂP�P�ʂ̑������ǂꂾ�����Y��U�����邩���A���Ƃƒ�����Ƃɕ����ĕ\�������̂ł���B���̐}����A���ԏ������I�Œ莑�{�`���̊g��ɂ�鐶�Y�U�����ʂ́A���Ƃ���������Ƃ̂ق����傫�����Ƃ��킩��B

�@ �������A�ߔN�A������Ƃ��ˑ����閯�ԏ���͐L�єY�݁A���ꂪ������Ƃ̗��v����ቺ�����Ă��邱�Ƃ��w�E����Ă���B���̗��R�Ƃ��āA�ł��K�Ȃ��̂̑g�ݍ��킹�����L�̉Q����I�ׁB

| �� |

�ƌv����̏����͋}���ɑ������Ă��邪�A�������Ƃ̏k���ɔ����i�C�ւ̃}�C�i�X���ʂ������Ă���B |

| �� |

���K�ٗp����K�ٗp�ւ̌ٗp�`�Ԃ̃V�t�g�ɔ����A����������������v������p���Ă���B |

| �� |

���������~�X���ɂ���A�ƌv����̏����̐L�єY�݂������g��̃X�s�[�h���ɖ��ɂȂ��Ă���B |

| �� |

�J���s�ꂪ�N���������͏㏸�X���ɂ��邪�A�ƌv����̒��~�̑��傪�������B |

�y�Q�z

| �i�A�j |

���Ƃ� |

| �i�C�j |

���Ƃ� |

| �i�E�j |

���Ƃ� |

| �i�G�j |

���Ƃ� |

���m�F����

�ݖ�S

���̋ύt�f�c�o�̌��肨��ѕϓ��Ɋւ��镶�͂�ǂ�ŁA���L�̐ݖ�ɓ�����B

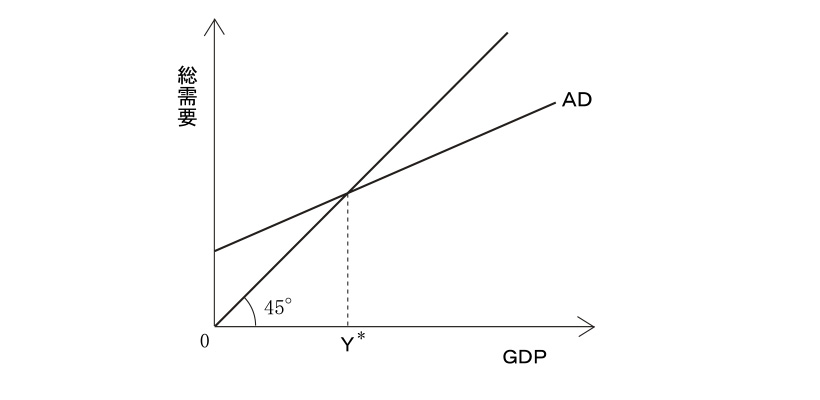

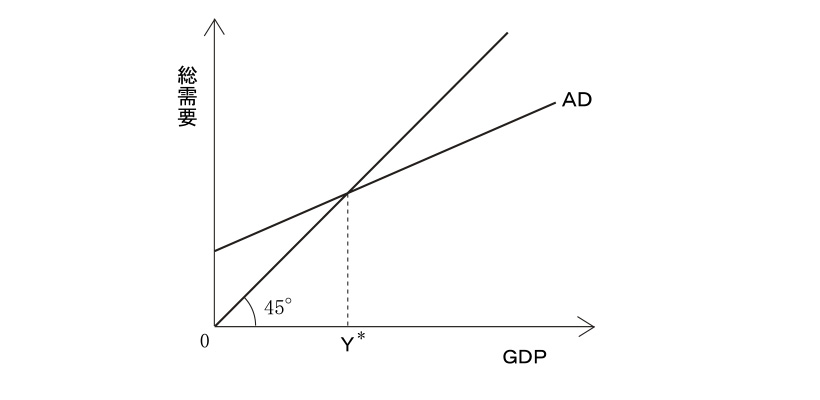

�@�E�̐}�́A�ύt�f�c�o�̌����\�������̂ł���B

�@ ���܁A�����v�`�c������x�o�b�A�����x�o�h�A���{�x�o�f�A�f�Վ��x�i�A�o�w�}�C�i�X�A���l�j����\�������o�σ��f����z�肷��B

�@�@�@ �`�c���b�{�h�{�f�{�w�|�l

�@ �܂��A������A�������A�A�����͂��ꂼ��A

�@�@�@ �b���b0�{��(�x�|�s0�j

�@�@�@ �h���h0�|����

�@�@�@ �l���l0�{���x

�Ƃ��ė^������B�e�L���́A�x�F�f�c�o�A�b0�F�Ɨ�����A���F���E�����(0��c

��1)�A�s0�F�d�Ŏ����i��z�Łj�A�h0�F�Ɨ������A���F�����̗��q�����x�A���F���q���A�l0�F�Ɨ��A���A���F���E�A������(m��0�Ac��m)�ł���B�Ȃ��A���{�x�o�f�A�A�o�w�͗^���ł���A���̂��̂f���f0�A�w���w0�Ƃ���B���q�����^���ł���A������0�Ƃ���B

�@ ���̂Ƃ��A�����v����

�@�@�@ �`�c���b0�{��(�x�|�s0�j�{�h0�|����0�{�f0�{�w0�|�l0�|���x

�ł���B

�@ �����A�}����45�x���͂x���`�c��`���������ł���B

�@ �����ŁA�@�����v���`�c��45�x���̌�_�ɂ����Đ��Y���s�ꂪ�ύt���A�ύt�f�c�o

�͂x*�̐����Ɍ��肳���B�A�Ɨ�������A�o�Ȃǂ̕ω��͏搔���ʂ�ʂ��āA�ύt�f�c�o�̐����ɉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�B

(�ݖ�1)

�����̉������@�ɂ��āA�����v���`�c�̐����Ƃ��āA�ł��K�Ȃ��̂̑g�ݍ��킹�����L�̉Q����I�ׁB

| �� |

�����v���̌X���́A���E���~�����ƌ��E�A�������̍��ɓ������B |

| �� |

���{�x�o�̊g��Ƒ��ł������K�͂Ŏ��{���ꂽ�ꍇ�A�����v���̈ʒu�͕ς��Ȃ��B |

| �� |

�����̗��q�����x���[���̏ꍇ�A���q�����ቺ���Ă������v���̈ʒu�͕ς��Ȃ��B |

| �� |

�Ɨ��A���̑����́A�����v���������ɃV�t�g������B |

�y�Q�z

| �i�A�j |

���Ƃ� |

| �i�C�j |

���Ƃ� |

| �i�E�j |

���Ƃ� |

| �i�G�j |

���Ƃ� |

| �i�I�j |

���Ƃ� |

(�ݖ�Q)

�����̉������A�ɂ��āA�A�o�̕ω��ɔ����O���f�Տ搔�Ƃ��čł��K�Ȃ��̂͂ǂꂩ�B

�y�Q�z

| �i�A�j |

|

| �i�C�j |

|

| �i�E�j |

|

| �i�G�j |

|

���m�F����

�ݖ�T

�@���̌i�C�����w���Ɋւ��镶�͒��̋`����тa�ɓ��Ă͂܂�ł��K�Ȃ��̂̑g�ݍ��킹�����L�̉Q����I�ׁB

�@�i�C�����w���́A�i�C�̌��͂〈�ʂ��A�i�C�̋ǖʂ�]���_�̊m�F���s����ŗL���Ȏw�W�ł���B���̂����A��s�n��͌i�C�̗\���ɗp�����A�y�@�`�@�z�A���؊����w���Ȃǂ��܂܂��B��v�n��͌i�C�̌���������Ŋ��p����A���Y�w���i�z�H�Ɓj�A�y�@�a�@�z�A������Ɣ��㍂�i�����Ɓj�Ȃǂ��܂܂��B����ɁA�x�s�n��͌i�C�̋ǖʂ�c�����邽�߂ɗp�����A��p�ٗp�w���i�����Ɓj�Ȃǂ��܂܂�Ă���B

�y�Q�z

| �i�A�j |

�`�F�ғ����w���i�����Ɓj |

�a�F�V�ݏZ��H���ʐ� |

| �i�C�j |

�`�F�����@�B�i�D����d�͂����������j |

�a�F�ғ����w���i�����Ɓj |

| �i�E�j |

�`�F�V�ݏZ��H���ʐ� |

�a�F�����@�B�i�D����d�͂����������j |

| �i�G�j |

�`�F�L�����l�{���i���w���j |

�a�F�����@�B�i�D����d�͂����������j |

���m�F����