平成20年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問1

解答:設問1:イ 設問2:ア

(設問1)

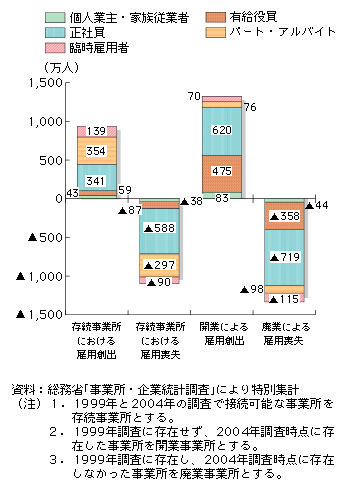

2007(平成19)年版中小企業白書 第1-2-34図 雇用形態別の雇用変動状況(5年間)より

開業事業所で生み出される雇用は正社員を始めとする正規雇用が多い。よって回答はアである。

(設問2)

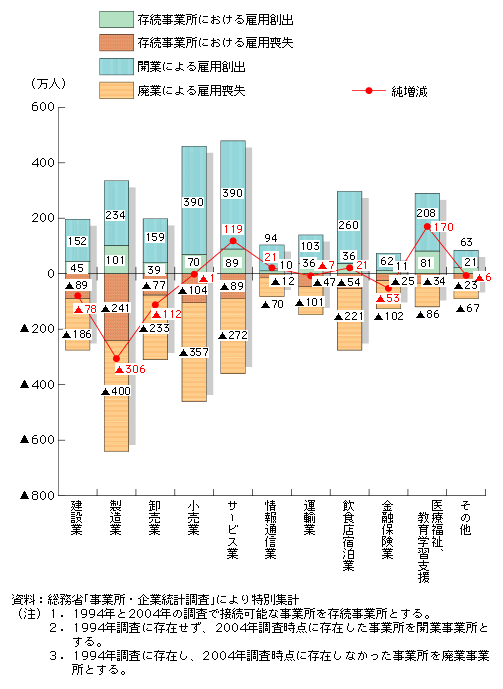

2007(平成19)年版中小企業白書 第1-2-31図 業種別雇用変動状況(10年間)より

| (ア) | 医療福祉・教育学習支援業においては雇用が増加している。 →○:雇用は増加している。 |

| (イ) | 金融保険業においては雇用が増加している。 →×:雇用は減少している。 |

| (ウ) | 建設業においては雇用が増加している。 →×:雇用は減少している。 |

| (工) | 製造業においては雇用が増加している。 →×:雇用は減少している。 |

設問2

解答:設問1:エ 設問2:オ 設問3:エ

(設問1)

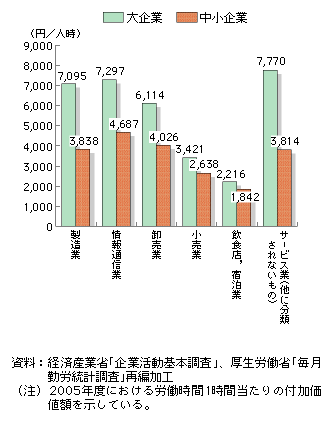

2008(平成20)年版中小企業白書 第1節 経済構造の変化と労働生産性より

| (ア) | 減価償却費 →×:費用である。 |

| (イ) | 人件費 →×:費用である。 |

| (ウ) | 生産費用 →×:費用である。 |

| (工) | 付加価値額 →○: 労働生産性の向上が人口減少下の我が国経済の成長率を維持・向上させていくために重要である。 労働生産性 = 付加価値額/労働投入量すなわち、労働生産性とは労働投入量あたりの付加価値額のことである |

(設問2)

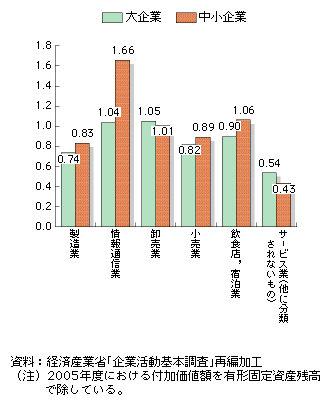

2008(平成20)年版中小企業白書 第2-1-5図 労働生産性の水準より労働生産性の格差が最も大きいのは「製造業」である。よって回答はオである。

(設問3)

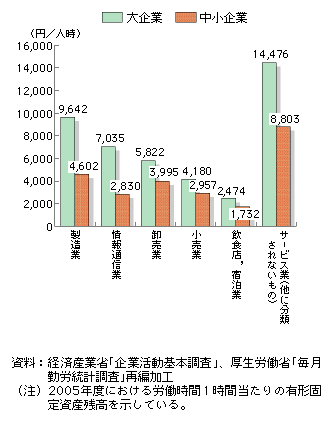

2008(平成20)年版中小企業白書 第2-1-7図 資本装備率

〜中小企業では、資本装備率が低い〜 より

2008(平成20)年版中小企業白書 第2-1-8図 資本生産性 〜情報通信業以外は、資本の生産性に大きな違いはない〜 より

中小企業の資本装備率は6業種すべてで大企業に比べて低いが、資本生産性は、情報通信業、飲食店、宿泊業など中小企業の方が高い業種もある。これらの図から、大企業と中小企業の労働生産性の相違は、おおむね資本装備率の水準の高低で説明できることが分かる。よって回答はエである。

設問3

解答:ウ

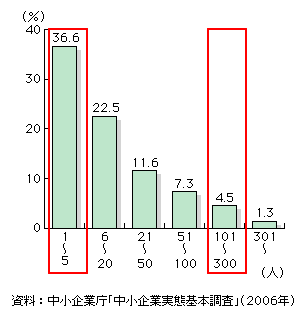

2007(平成19)年版中小企業白書 第1-2-43図 債務超過企業の割合(従業者規模別)〜小規模企業では債務超過企業の割合が高い〜 より

よって回答はウである。

設問4

解答:設問1:イ 設問2:ウ

(設問1)(設問2)

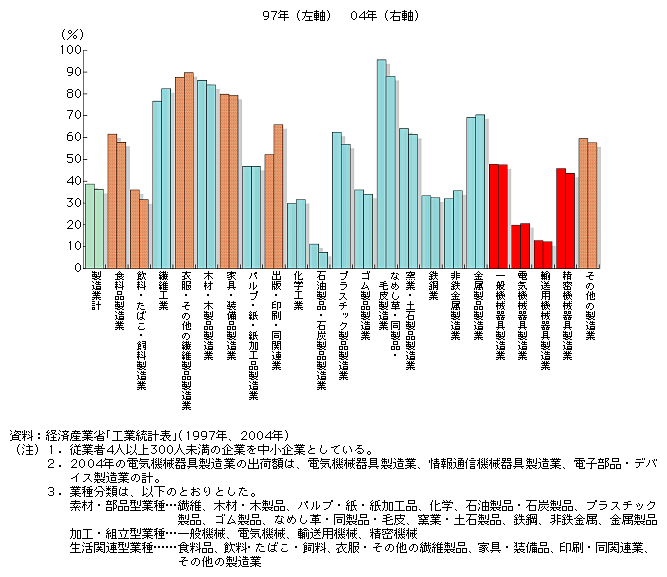

2007(平成19)年版中小企業白書 第3-1-2図 業種別の中小企業出荷額シェア

〜中小企業の出荷額シェアは素材・部品型業種、生活関連型業種において高い〜 より

製造業における中小企業の位置づけを把握するため、まずその出荷額シェアを示すこととする。

2004年の我が国製造業の出荷額のうち、(設問1)36.2%は中小企業によるものであり(第3-1-2図)、業種別に見れば、素材・部品型業種におけるシェア が比較的高くなっている。(設問2)加工・組立型業種の製品の多くは大企業が生産しているが、この生産過程では、中小企業が大部分を生産する金属製品やプラスチック 製品などの素材・部品が多く投入されているものと考えられる。また、食料品や衣服、家具などの(設問2)生活関連型業種においても、中小企業の出荷額シェアが高く なっている。さらに、比較可能なデータの存在する1997年時点から見ても、中小企業の出荷額シェアに大きな変動は生じていない。

我が国製造業における中小企業は、加工・組立型業種大企業の川上に位置して素材・部品を供給するとともに、消費者に身近な(設問2)生活関連型業種で重要な役割を果たしている。

設問5

解答:設問1:イ 設問2:エ

2007年度版ものずくり白書第2節:我が国製造業の海外展開の現状と国内拠点の役割 54ページより

(設問1)

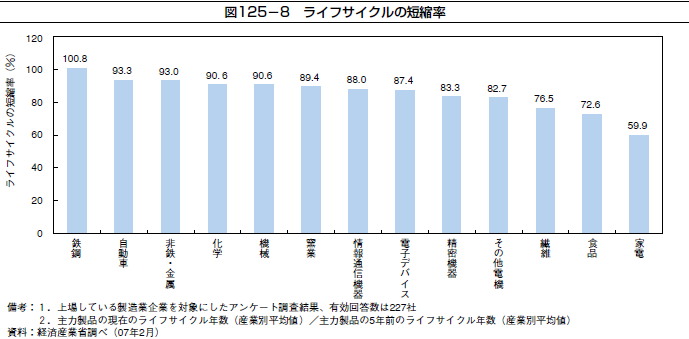

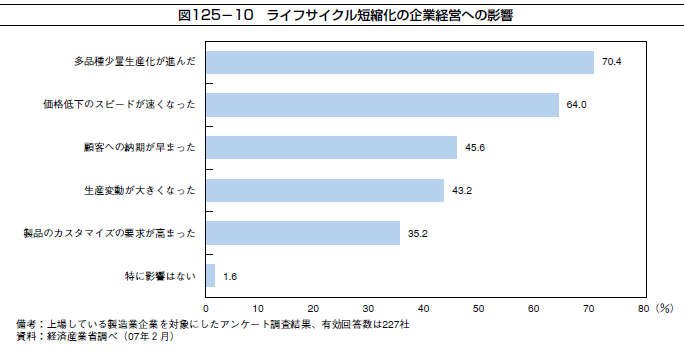

近年の急激な技術革新、市場ニーズの多様化等により、製品が市場に投入されてから、成長、成熟、衰退までの製品ライフサイクルの期間が短くなる傾向がある。現在のライフサイクル期間を5年前と比較し、どの程度短期化しているかを業種別にみると、特に家電産業における短期化が著しく、5年前の59.9%になっている。その他、食品、繊維産業で短縮率が大きい(図125-8)

(設問2)

| (ア) | 価格低下のスピードが速まる。 →○:正しい |

| (イ) | 技術革新への対応が求められるようになる。 →○:図にはのっていないが、イノベーションに与える影響は大きい。 |

| (ウ) | 生産変動が大きくなる。 →○:正しい |

| (工) | 知的財産保護への対応が求められるようになる。 |

| (オ) | 納期が短縮化する。 →○:正しい |